Cette sculpture a été réalisée par Dominique Peynoche à qui l’on doit le Musée Recup aux Communaux.

Les Pelauds

L’histoire d’Eymoutiers est intimement liée à l’évolution puis au déclin de l’activité des tanneries et du travail du cuir. Ce n’est pas pour rien que les habitants de notre cité portent le nom de Pelauds ! Il vient du latin «pellis», peau, remanié par la langue occitane. Sur la photo les tanneurs « pelauds » enlèvent les impuretés sur les peaux brutes.

Une activité

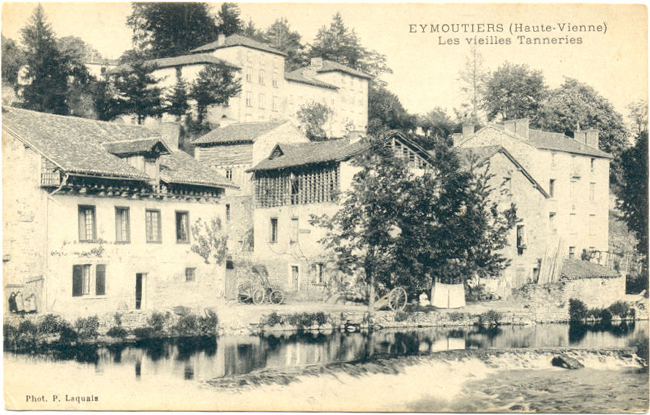

Cet artisanat, né dans des temps très anciens, a connu son apogée au XVIIème siècle (on comptait vingt tanneries à Eymoutiers en 1628). Elles étaient toutes installées en bordures de Vienne, le long de la rue Farges, aux Barrys, et en amont du pont de Peyrat. Les «tanateurs» ont profité d’une grosse production locale de bovins fournissant une matière première de bonne qualité et d’une eau pure, non calcaire pour faire reverdir les peaux après le séchage. Les peaux étaient utilisées sur place dans la bourrellerie et la chaussure, le reste de la production était vendu dans tout le Limousin. On expédiait dans la région de Lyon et de Grenoble des peaux brutes de chèvres et de chevreaux.

Une anecdote raconte que les liens entre les deux parties du fléau utilisé pour le battage (les couadis) était fabriqué en peau de chien ou de porc. Le surnom de « trappo-chis » se rencontrait à Eymoutiers au début du XXème siècle.

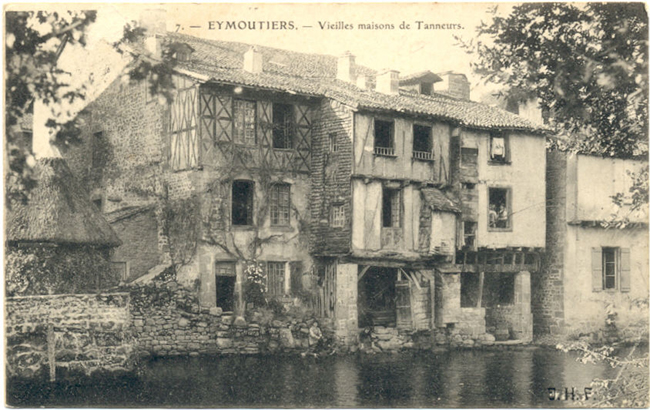

Une architecture

Les maisons des tanneurs possédaient des greniers à claires-voies utilisés pour le séchage des peaux. Mais comme ces surfaces se sont vite avérées insuffisantes, il a fallu équiper du même système de nombreuses maisons du bourg. Quelques-uns de ces greniers subsistent encore, donnant un cachet particulier à nos vieilles maisons.

Un moulin à écorces sera construit près du pont de Peyrat. Il servira à réduire en poudre les écorces de chêne et de châtaignier afin d’obtenir le tan utilisé dans le traitement du cuir.

Une confrérie

Au XVIIème siècle donc, cette activité florissante occupait un nombre considérable d’ouvriers. Les «tanadours» et «couréadours» d’Eymoutiers se sont rapidement regroupés en confrérie. Elle avait pour patron Saint Crépin.

Cette confrérie avait une vocation surtout religieuse, faisant célébrer des messes, s’occupant des pauvres et des infirmes du métier. Mais les frères n’oubliaient pas le temporel et les statuts prévoyaient jusqu’à cinq banquets annuels ! Juste compensation face aux rigueurs de ce métier. Ils travaillaient toujours les mains dans l’eau, le sel et le tan ; les peaux séchaient l’hiver dans ces greniers ouverts et le froid envahissait les maisons sans parler de la forte odeur qui devait y régner.

Des familles

Les familles des tanneurs ont fourni à Eymoutiers une partie des élus locaux qui administreront la Commune. Ils sont consuls, puis maires et conseillers. La famille Cramouzaud en sera le plus bel exemple. Ces plus importants tanneurs d’Eymoutiers se feront construire rue Farges, la maison dite du «Maître Tanneur», fidèle et superbe témoin de cette époque révolue.

Le déclin

En 1760, il n’existe plus que 7 tanneries à Eymoutiers avec 36 fosses.

Et puis, la tannerie pelaude continua à décliner au milieu du XIXème siècle, subissant la concurrence de la révolution industrielle. Des cuirs meilleurs marchés, les transports plus faciles avec l’arrivée du chemin de fer ont eu raison de cette activité familiale et artisanale. Le dernier tanneur d’Eymoutiers, M. Moisset, installé aux Tanneries, résista jusqu’au début de notre siècle et arrêtera son activité en 1926. Le commerce des peaux continua jusqu’en 1950, perpétué par une seule famille de «marchands pelletiers», mentionnée déjà en 1530, retardant la fin définitive du cuir pelaud.

A Eymoutiers, il y a plusieurs tanneurs qui préparent des peaux de bœufs et de vaches, en cuits forts ; des vaches en baudrier et des veaux en mollèteries, qu’ils corroient eux-mêmes. Ils tirent leurs cuirs des pays montagneux du voisinage, leur tan de Châteauneuf et la chaux de Sussac. Cette chaux est faite avec une espèce de marbre, dans lequel, outre les pierres calcaires, il se trouve un mélange de particules non calcinables, en sorte qu’elle n’a pas sur les peaux une certaine action, et ne dure pas longtemps dans le pelain, que l’on écrit plain ; par corruption. Quelques tanneurs lui préfèrent la chaux de Nazareth, près de Brives, qui coûte plus cher, parce qu’elle a plus d’action, et que ses effets sont plus durables. Le tan est tiré aussi des environs de Châteauneuf.

Il se fait à Eymoutiers un commerce de peaux de chevreaux, qu’on envoie en sec, à Grenoble et ailleurs, pour y être préparées et servir à faire des gants